就和剧里的书生一样,台下的观众也极易被台上的狐魅“幻惑”。

两只青春俊美的狐仙,一开场便品茗对弈、坐而论道,气质相当不俗。

造型很先锋。

雄狐是白发,朗目有凶光,文生公子的打扮,隐居深山,有散人的风度。

雌狐是紫衣紫发,两头尖的柳叶眉,还没笑眼角就弯成了月牙,透着股俏皮可爱。

趣味很古典。

两只狐狸的对话内容,围绕着人心欲望,谈尘劳业障,谈孽海情天。

这就有点《红楼梦》的既视感,尘世间痴男怨女命数早已写定,都被茫茫大士和渺渺真人付之笑谈中。

剧作很值得玩味。

戏曲舞台,尤其是锡剧这类花部的舞台离开神怪志异太久了。

此番上演,当然是一种突破,事实上也可以看成一种文化传统的回归,“姑妄言之妄听之”的潮流。

紫狐不紫,白狐好白

剧作名字里带“聊斋”二字,可实际上讲的是原创故事:书生搭救狐狸,偶得秘宝,最后在欲望膨胀之下自我沦丧,坏了一生。

故事当然不突兀,神鬼妖狐、劝人向善,其实还颇有蒲松龄晚年热心地方道德建设、安贫守拙的儒门笔风。

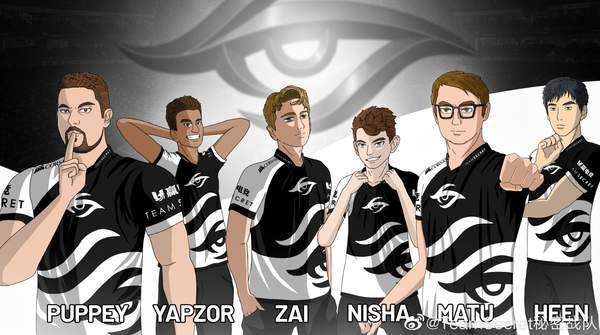

白、紫二狐,虽然初看到他们的定妆海报,常有“二次元”感觉,但他们身上也有蒲松龄的笔风。

很多观众受影视剧误导,总觉得《聊斋》里的狐狸精都是女的,而且美女居多,事实上原著里雄狐也不少。

而且大量的雄狐,都是以老者的形象出现的,须发皆白。

这和这部《聊斋·紫尾》里,活了上千岁,披着白衣、顶着白发的狐狸,上下互文。最有意思的,还是白狐文生公子的造型。

蒲松龄写雄狐,总喜欢写他们读书向学的态度,像什么狐男受教于圣裔,像什么狐翁和秀才对诗,甚至记得有一篇,写好酒的狐友是“儒冠之俊人”。

白狐好白,但紫狐其实不紫。

戏剧里的紫狐名字就叫阿紫。紫色狐狸,在我们的文化传统里有具体的涵义:

“狐者,先古之淫妇也,其名曰阿紫,化而为狐。”这是干宝《搜神记》里的话。

从干宝那个六朝时候,到后来的唐宋元明,狐狸精基本上就等同于阴险魅惑的妖女了。

蒲松龄慈悲,不太愿意这么写。所以他写了一堆聪颖多情、善良,还相当真诚的女狐狸,永远闪着理想和浪漫主义。

当然这部戏的主创们,也不太愿意这么演,所以紫狐这个形象相当讨喜,身上有“婴宁”“莲香”“青风”的影子。

“浑李逵”与“病林冲”

两只狐狸,通篇起到了穿针引线的作用,实际上戏剧的核心还在书生乔生的身上。

整部戏,完全可以看成乔生其人的心路变化,以及招致的悲剧结局。

前面聊到,这部《聊斋·紫尾》的趣味很古典,这种品位不仅表现在开头两只狐狸的清谈上,也不止说,这个“书生奇遇,迷失自我”的模式相当“三言二拍”。

重要的是,故事的核心是非常古典的,旧文艺还魂,它说的是《水浒传》,“自来无事多生事”。

穷书生乔生,爱上了富家千金,多么简单的才子佳人,结果又是妖啊又是狐啊出来掺和。

到最后,书生躺在地上,当断不能断,不断还逼着他断,生出这么多事,人生未免可笑。

其实乔生这个人也非常的“水浒”。

整部戏剧,他的性格泾渭分明地分为两个部分,前一段“浑”,黑化后“病”。

“浑”是浑浊蒙愣的浑,小书生为了救心上人,舍命上山,为了救狐狸,舍命去挡雷火劫。演员表演到位,眼里带着不谙人事的莽撞劲儿,是李逵的范儿。

“病”是内心软弱的病,对神通的依赖加深,他是想过脱身的,但囿于优渥的物质条件、更高的社会地位,还有道德、礼法等等,无果,像病恹恹的林冲。

所以有个情节很值得玩味。

科举、殿试,是乔生扬名、走上仕途的好机会,结果突然冒出个不学无术的皇亲国戚挡道。乔生用狐狸的赠物,扫清了绊脚石,也要了这个草包的性命。

这是乔生“黑化”的关键点,也是他性格的分水岭。

害了命的乔生面对质问,抖如筛糠,这段戏有意打破第四面墙,在观众席演的,所以演员头上的汗,还有脸部肌肉扭曲都分明可见。很厉害。

再包括后来乔生仓皇出逃,手提刀剑,茫然无所从,说他“死”于因果报应,或是欲望膨胀,似乎都有点牵强。

他更像是“死”于内心软弱,就像病死的林冲,一辈子也没杀掉高俅。

所以看到这里,笔者会有另一种想象:如果主角的“浑愣”一直都在该多有意思。

至少干掉扰乱考场的皇亲国戚,不会躲在桌子底下,病态地叽叽歪歪,而是像提着两把斧子的李逵,踩着草包的头,大喊大叫:“科举,科举,科甚鸟举!”

神鬼花部

其实不少观众很愿意在传统戏剧的舞台上,看到这样的志怪题材。只是这样的故事太少了。

按说很多地方曲种,包括这部《聊斋·紫尾》的载体,锡剧,以过去的说法都算在“花部”里面,起于田间地头,下里巴人的惊奇故事应该很受欢迎。

然而可惜的是,神魔志异的东西,却在今天的戏曲舞台上越来越稀见了,倒是才子佳人的东西越来越多,风雅风流更甚于雅部。

其实个人看来,锡剧是有“神怪基因”的。了解锡剧的戏迷可能知道,早几十年前的时候出过一些神魔题材的经典。

举个例子,一出很有名的锡剧《青蛇传》。

故事聊的是,白素贞被压雷峰塔,小青不服,去拜师学神通,吃了很多苦,最后大仇得报。

其实比较一下这部戏和《聊斋·紫尾》,能发现有相通的地方。

比如,《聊斋·紫尾》是仿的《聊斋》原著的风格,发挥想象,自圆其说。

而这部《青蛇传》也不是基于家喻户晓的《白蛇传》的故事,而是以《白蛇后传》和民间传说为纲,独出心裁,拿小青当主角。

比如,《聊斋·紫尾》作为小剧场戏剧,有很多实验性质的表达,像拿光影错综去衬狐的妖媚,像充分利用桌椅等道具,去传递很多有比兴意味的概念。

而从前的《青蛇传》,其实很多情节设计,想然也是那个年代舞台的突破,像桃山圣母收徒、法海的神火、弥勒破钵之法……

这么多年过去了,有优秀的青年戏剧人能赓续锡剧古典的品味,志怪的传统,实在是一件幸事。

最后多聊一句。看完这部戏后,贯穿于《聊斋·紫尾》首尾的旋律很抓耳朵:“我是一条紫尾,千年狐界修炼,偶遇凡尘来客,笑将人心勘验。”

着一个“笑”字,境界全出。

剧场外面下着小雨,爱听秋坟鬼唱诗。

(主办方供图)